Séduite par cette histoire souterraine, InterCellar décide de faire d’Orgiac une marque à part entière. En s’appuyant sur la recette originelle, InterCellar revoit l’identité visuelle, affine la production, et structure une gamme pensée pour les bars, les cavistes et les amateurs éclairés. Orgiac devient un produit de terroir contemporain : à la fois ancré et libre, élégant et audacieux, doux et raffiné.

Ce n’est pas un cocktail, ce n’est pas un spiritueux pur — c’est une expérience hybride, née d’un choc entre le végétal et l’alchimie. L’Armagnac y trouve un nouvel écrin. L’orgeat y trouve un nouveau souffle. L’histoire continue.

Dans le sillage du renouveau des bars à cocktails et de la quête d’authenticité, les spiritueux régionaux connaissent un nouvel âge d’or. Les mixologues redécouvrent l’Armagnac, explorent des accords oubliés, cherchent des ingrédients avec du corps, de l’histoire, de la personnalité.

Orgiac refait surface dans ce contexte. Il devient un ingrédient culte dans certains bars de Bordeaux, Toulouse, ou même Paris. Servi en short drink, twisté avec des agrumes, ou simplement sur glace, il incarne une nouvelle manière de boire : plus lente, plus intense, plus ancrée.

Le mot naît dans une conversation. Orgeat. Armagnac. ORGIAC. Deux traditions, une seule syllabe d’écart. La contraction sonne juste, elle est brute, sincère, sans artifice. Le nom commence à circuler parmi les initiés : les mixologues, les sommeliers, les amateurs de beaux alcools. Il intrigue autant qu’il désoriente.

ORGIAC devient plus qu’une boisson : une énigme à découvrir, un symbole de réconciliation entre deux mondes que rien ne semblait devoir rapprocher. Le produit reste artisanal, mais l’idée de marque prend racine.

Guidé par une mémoire familiale et une curiosité gustative, un artisan distillateur remet au point cette alliance Armagnac / orgeat. Il ajuste les proportions, teste différents vieillissements, affine son orgeat maison avec des amandes amères et une touche de fleur d’oranger. Ce n’est plus une expérience, c’est une recette.

Il l’appelle parfois “blanche gasconne”, parfois simplement “l’apéro”. Il en produit quelques litres par an, embouteillés à la main, offerts aux amis, aux chefs de passage, aux cavistes curieux. L’objet intrigue, fascine. Mais il reste secret, presque sacré.

C’est dans un village du Gers, à l’ombre d’un chai poussiéreux, qu’un vigneron tente un geste simple mais décisif : il remplace le pastis du Moresque par un trait d’Armagnac. Le résultat est inattendu. Le feu de l’alcool se mêle à la douceur crémeuse de l’orgeat, et quelque chose de neuf surgit : un équilibre tendu entre rugosité et confort, entre bois sec et sucre gras.

Le mélange n’a pas de nom, mais il circule, d’abord à la fin des vendanges, puis dans les fêtes rurales. On le sert à ceux “qui savent”, on le réserve aux initiés. Une tradition parallèle naît – clandestine, mais durable.

Alors que le cognac s’exporte et s’internationalise, l’Armagnac reste ancré dans son terroir : la Gascogne. Produit depuis le Moyen Âge, distillé lentement à partir de cépages blancs typiques, vieilli en fûts de chêne locaux, il incarne la rusticité élégante du Sud-Ouest. Dans les années 50, une nouvelle génération de vignerons et bouilleurs de cru relance la production, valorise les petites cuvées, affine les vieillissements.

L’Armagnac se révèle : boisé, épicé, parfois floral, toujours complexe. Il devient un repère identitaire, un emblème régional. Et, sans le savoir, le futur compagnon d’un sirop longtemps éloigné de ce registre.

Avec l’amélioration des procédés de conservation, les sirops se diffusent au-delà des cercles urbains. L’orgeat gagne peu à peu les campagnes occitanes, puis le cœur du Sud-Ouest. Là, il est souvent produit de manière artisanale : moins sucré, plus texturé, parfois enrichi d’épices ou de zestes.

Il s’ancre dans les habitudes rurales, devient une boisson d’été, un ingrédient de desserts, un souvenir d’enfance. Dans ces régions marquées par le vin, les pruneaux, et l’eau-de-vie, l’orgeat acquiert une place discrète mais solide – prêt à rencontrer un autre pilier du territoire : l’Armagnac.

Dans le sud de la France, au moment où les apéritifs anisés se démocratisent, naît une recette simple et pourtant audacieuse : le Moresque. En associant pastis et sirop d’orgeat, les cafetiers provençaux inventent une boisson douce et anisée, à la robe trouble, presque laiteuse, qui devient rapidement une icône des terrasses ensoleillées.

Pour l’orgeat, c’est un tournant : il passe du registre non alcoolisé à celui du cocktail, prouvant qu’il peut équilibrer, enrober, pacifier les arômes les plus puissants. Cette alliance marquera durablement l’imaginaire gustatif du Sud – et inspirera d’autres expérimentations.

Au cœur de la Gascogne médiévale, des moines et des apothicaires découvrent qu’en distillant le vin blanc local, ils obtiennent une eau-de-vie puissante : l’« eau ardente ». D’abord utilisée comme remède, elle est conservée dans des jarres ou des fûts, où le temps commence à lui donner de la rondeur.

Ce breuvage brut, végétal et intense, ne porte pas encore le nom d’Armagnac, mais il en a déjà l’esprit. Né d’un terroir et de gestes simples, il trace les premières lignes d’un savoir-faire qui traversera les siècles.

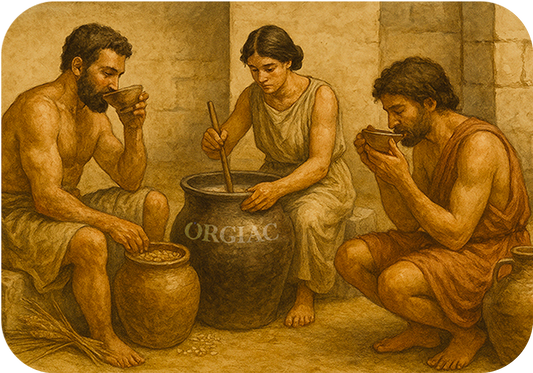

Dans les cités grecques et romaines, l’orge est partout : aliment du quotidien, base de boisson, symbole d’endurance. Associée à l’amande et adoucie au miel, elle donne naissance à des infusions épaisses, servies froides, utilisées autant comme fortifiants que comme breuvages rituels.

Ces premières mixtures végétales, aux notes brutes et terreuses, posent les fondations d’une culture de la boisson nourrissante, fonctionnelle et sensorielle. C’est ici, dans ces gestes lents et répétés, que naît l’ancêtre lointain de l’orgeat – bien avant que le sucre ne le domestique et que le goût ne s’affine.